Was möglich wird, wenn nachhaltiger Wissenstransfer ein Teil Ihrer Unternehmenskultur ist

Stellen Sie sich einmal vor: Was wäre,…

…wenn interne und externe Wissensträger Ihres Unternehmens ihren ganz spezifischen Wissensschatz nicht beim Verlassen des Unternehmens mitnehmen – sondern dieser dauerhaft verankert, gut integriert und jederzeit verfügbar bleibt?

…wenn es selbstverständlich zur Aufgabe eines Wissensträgers gehört, sein Wissen bereits während der Arbeit mit Kollegen zu teilen und zugänglich zu machen?

…wenn Wissenssuchende in Ihrem Unternehmen einfach herauszufinden könnten, wer der passende Ansprechpartner für ein konkretes Anliegen ist – oder wo genau digital aufbereitete Wissensinhalte zu finden sind?

Genau diese Potenziale können sich entfalten, wenn nachhaltiger Wissenstransfer fester Bestandteil Ihrer Unternehmensstrategie ist – und damit zur klaren Aufgabe für alle wird: von der Geschäftsführung über die Personalentwicklung und fachliche Führungskräfte bis hin zu den Wissensträgern und Wissensempfängern.

Dieser Artikel bildet den Auftakt einer fünfteiligen Serie rund um das Thema „Wissens-Community-Management – die Kunst, eine nachhaltig wirksame Wissenstransferlandschaft aufzubauen und zu managen.“

In dieser ersten Ausgabe klären wir zentrale Begriffe und zeigen, wie Sie eine Unternehmenskultur etablieren, in der Wissensaustausch und gemeinsames Lernen fester Bestandteil des Arbeitsalltags sind.

Wissenstransfer beginnt mit der Identifikation – nicht mit dem Sichern

In diesem und den kommenden Artikeln verwenden wir öfter Begriffe wie Wissenstransfer, Wissenssicherung oder Wissenscommunity. Falls diese noch neu für Sie sind – hier eine kurze, einfache Einführung.

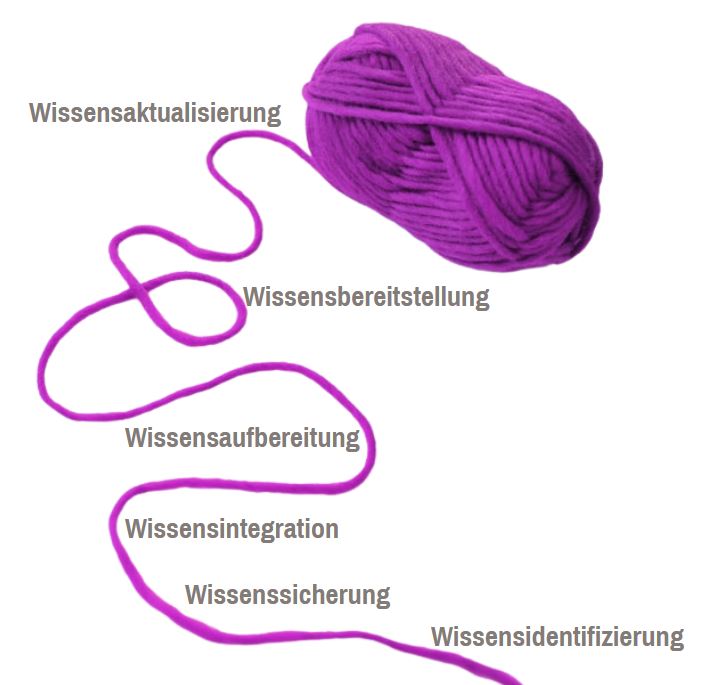

Fünf Bestandteile einer Wissenstransferlandschaft, die Sie auf jeden Fall kennen sollten

- Wissenscommunities, die in den Arbeitsalltag eingebettet sind – etwa für bestimmte Job Families, Fachbereiche oder Querschnittsthemen – bilden lebendige Wissensnetzwerke. In diesen „Knowledge Hubs“ können Mitarbeitende ihr Wissen strukturiert einstellen, aktiv teilen und im Arbeitskontext anwenden.

- Wissensidentifizierung bezeichnet den ersten Schritt, bei dem ermittelt wird, welches Wissen für das Unternehmen relevant ist, warum es gesichert werden sollte – und wer es besitzt, intern oder extern.

- Wissenssicherung bedeutet, das in den Köpfen der Wissensträger vorhandene Erfahrungswissen in einer „Rohform“ zu erfassen – so, dass es im nächsten Schritt didaktisch aufbereitet und in verschiedenen Lernformaten weiterverwendet werden kann.

- Wissensaufbereitung heißt: Das zuvor gesicherte Wissen wird mit Unterstützung von Learning Professionals geordnet, kategorisiert und so aufbereitet, dass es für Wissensempfänger leicht zugänglich und gut verständlich ist – sei es als Blogartikel, in Form eines Webinars oder in vielen anderen Formaten.

- Die Wissensbereitstellung sollte über ein Tool oder System erfolgen, das möglichst tief in den digitalen Arbeitsplatz der Mitarbeitenden integriert ist. Ideale Einstiegspunkte sind etwa ein Social Intranet oder Microsoft Teams mit themenspezifischen Unterkanälen.

Was eine funktionierende Wissenstransferlandschaft für nachhaltigen Wissenstransfer in jedem Fall braucht, ist jetzt also klar. Doch wer ist in Ihrem Unternehmen eigentlich dafür verantwortlich, dass der Wissenstransfer auch nachhaltig funktioniert?

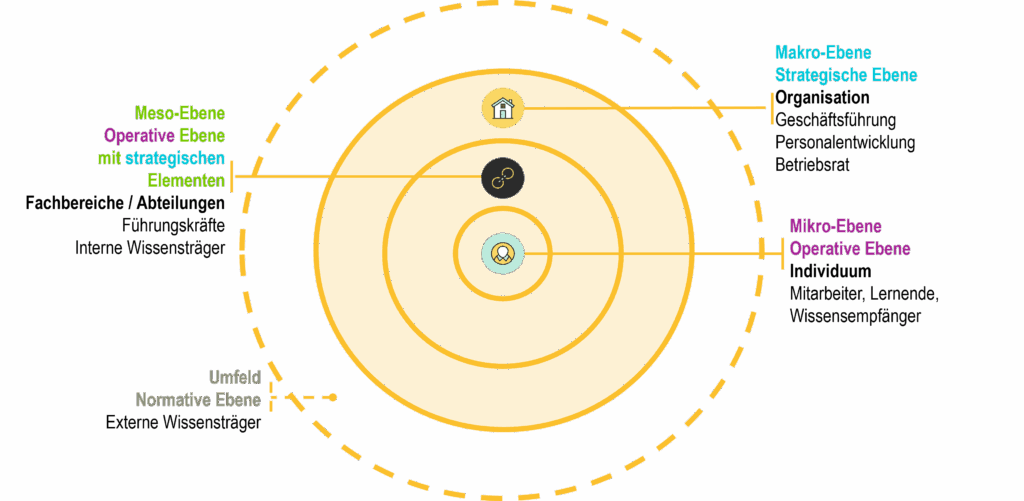

Wer trägt die Verantwortung für den innerbetrieblichen Wissenstransfer?

Bevor Wissen gesichert, aufbereitet oder weitergegeben werden kann, braucht es vor allem eines: Klarheit darüber, welches Wissen im Unternehmen vorhanden ist, welches davon besonders relevant ist und bei wem es liegt. Denn nur wer weiß, wer was weiß, kann gezielt handeln – und eine Wissenstransferlandschaft schaffen, in der das Teilen von Wissen von der ganzen Organisation wertgeschätzt wird.

Hierbei geht es besonders um Erfahrungswissen – also das Wissen, das rein durch praktische Erfahrung gesammelt wird. Dieses wertvolle und einzigartige Wissen sollte frühzeitig und kontinuierlich weitergegeben werden, sodass bewährte Lösungswege, Alltagsroutinen und das Verständnis für Abläufe und Entscheidungsgrundlagen erhalten bleiben.

Damit das gelingt, müssen alle Bildungs-Stakeholder an einem Strang ziehen.

Die wichtigsten Bildungs-Stakeholder

Umfeld / Normative Ebene

- Externe Wissensträger: Externe Fachexperten bringen wertvolles Wissen ins Unternehmen, das intern bislang nicht vorhanden war. Umso wichtiger ist es, dieses Wissen nachhaltig zu sichern und ins Unternehmen zu integrieren – damit es nicht mit dem Weggang der externen Fachkraft wieder verloren geht.

Auf der strategischen Ebene / Makro-Ebene

- Geschäftsführung: Ohne ein klares Commitment der Geschäftsführung kann es nicht gelingen, eine nachhaltige Wissenstransferlandschaft aufzubauen. Denn nur wenn deutlich wird, dass kontinuierlicher Wissenstransfer eine gemeinsame Aufgabe aller Mitarbeitenden – und damit auch jeder einzelnen Führungskraft – ist, kann sich diese Kultur im Unternehmen etablieren. Besonders entscheidend ist dabei, dass die notwendigen Ressourcen wie Zeit, Budget, Personal und Technologie auch tatsächlich bereitgestellt werden.

- Personalentwicklung: Die Personalentwicklung hält das Steuer, wenn es um den Aufbau einer funktionierenden Wissenstransferlandschaft geht – inklusive klarer Verantwortlichkeiten, Budgetplanung und Ressourcenzuteilung. Sie schafft das notwendige Rahmenwerk, das unter anderem Vorgaben zur Nutzung von Tools und Systemen, Compliance-Anforderungen (z. B. in Bezug auf die Qualität von Formaten und Methoden), einheitliche Prozesse sowie eine eindeutige Aufgabenverteilung umfasst.

- Betriebsrat / Mitbestimmung: Neben der Geschäftsführung spielt auch die Mitbestimmung eine zentrale Rolle beim Aufbau einer funktionierenden Wissenstransferlandschaft – insbesondere, wenn es um die Verankerung im Arbeitsalltag geht. Der Betriebsrat kann nicht nur darauf achten, dass Wissensträger für die Weitergabe ihres Wissens angemessen wertgeschätzt werden – etwa durch Bonuszahlungen oder gezieltes Upskilling. Er kann auch sicherstellen, dass allen Mitarbeitenden ausreichend Zeit für beides eingeräumt wird: für das Teilen von Wissen und für das eigene Lernen. Zugleich kann der Betriebsrat eine wichtige Rolle als Wissenssponsor einnehmen: Wenn er unter Kollegen aktiv für eine Kultur der Wissensweitergabe und des Lernens wirbt, hat das oft eine ganz andere Wirkung, als wenn entsprechende Signale ausschließlich von Management oder Personalentwicklung kommen.

Auf der strategischen Ebene mit operativen Elementen / Meso-Ebene

- Führungskräfte: Gestützt durch das Commitment der Geschäftsführung und das strategische Rahmenwerk übernehmen die Führungskräfte in den Fachbereichen eine zentrale Rolle: Sie sind die entscheidenden Akteure, wenn es darum geht, den Aufbau und das Management spezifischer Wissenscommunities in der Praxis umzusetzen. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, interne Wissensträger sowie das relevante Erfahrungswissen zu identifizieren. Vor allem aber liegt es in ihrer Verantwortung, ein Arbeitsklima zu schaffen, in dem Wissensweitergabe und kontinuierliches Lernen selbstverständlich zum Alltag gehören.

- Interne Wissensträger: Jeder Wissensträger im Unternehmen sollte wissen: Die Weitergabe eigener Erkenntnisse gehört zu meiner Aufgabe dazu. Voraussetzung dafür ist ein klares Signal seitens des Unternehmens: Wissensweitergabe wird geschätzt – und entsprechend honoriert, etwa durch Anerkennung, Benefits oder Entwicklungsmöglichkeiten. Ebenso wichtig ist, dass Wissensträger ausreichend Zeit erhalten, ihr Wissen gemeinsam mit Kollegen in verwertbarer Form zu sichern. Wer möchte, kann das Wissen auch selbst aufbereiten, bereitstellen und regelmäßig aktualisieren. Diese Aufgaben können jedoch ebenso gut an andere übergeben werden – zum Beispiel an externe Partner wie Infoport.

Auf der operativen Ebene / Mikro Ebene

- Lernende / Mitarbeiter / Wissensempfänger: Hier findet der eigentliche Wissenstransfer statt. Zur Gruppe der Wissensempfänger gehört jeder Mitarbeitende im Unternehmen – unabhängig von Funktion oder Beschäftigungsdauer. Auch Geschäftsführung, Personalentwicklung, Betriebsrat, Führungskräfte und Wissensträger selbst zählen dazu.

Artikel Empfehlung:

Einen ausführlichen Blick in die Rollen einer Wissenscommunity – und wie Sie sie gezielt besetzen, erfahren Sie im 4. Teil unserer Serie: „Rollen einer Wissenscommunity – Welche wichtig sind und wie sie besetzt werden“

Wenn Erfahrungswissen geteilt wird, entsteht eine im Alltag gelebte Lernkultur

Wissen weitergeben ist nichts Neues. Schon immer haben Erfahrene ihr Wissen im direkten Austausch an Unerfahrene weitergegeben. Und genau dieses Prinzip ist nach wie vor uneingeschränkt gültig: Menschen ohne die entsprechende Erfahrung lernen am besten von Menschen mit der entsprechenden Erfahrung.

Dank technologischer Unterstützung und einem gezielten Einsatz von KI lässt sich dieses Prinzip heute über weitaus mehr Formate umsetzen – als nur durch die Weitergabe von Mensch zu Mensch.

Wissen teilen braucht Struktur, Raum – und Wertschätzung

Für einen erfolgreichen Wissenstransfer in Unternehmen braucht es mehr als gute Absichten – gefragt ist der langfristige Umsetzungswille aller relevanten Stakeholder. Denn nachhaltiger Wissenstransfer ist kein Sprint, sondern ein Marathon.

Ein strukturierter, langfristig angelegter Aufbau zahlt sich aus, da er die Grundlage dafür schafft, dass Wissenstransfer sein volles Potenzial entfalten kann. Kurzfristige Maßnahmen oder rein technologische Einzellösungen hingegen kosten meist nur Zeit und Geld – ohne nachhaltige Wirkung und ohne spürbaren Mehrwert für das Unternehmen.

Damit das gelingt, braucht es nicht nur Systeme – sondern ein klares Signal, angefangen von der Geschäftsführung:„Wissen teilen wird in diesem Unternehmen nicht als Zusatzaufgabe verstanden, sondern ist Bestandteil einer jeden Rolle, also auch deiner. Deine Erfahrung ist wertvoll – und wir geben dir den Rahmen, damit du es sowohl weitergeben als auch empfangen kannst.“

Das heißt:

Wer Wissen teilt, braucht Zeit, Raum, Unterstützung – und vor allem Anerkennung.

Erfahrene Kollegen sollten nicht „nebenbei beim Arbeiten erklären“, sondern gezielt darin gestärkt werden, ihr Erfahrungswissen so zu sichern, dass andere davon profitieren können.

Ganz einfache Formate der Wissensweitergabe sind beispielsweise analoge und digitale “Learn&Share Sessions”. Diese 30- bis 45-minütigen Termine bieten in kleiner Runde die Möglichkeit, gemeinsam zu üben – begleitet von einem internen oder externen Wissensträger. Die Teilnehmenden können gezielt Fragen stellen und erhalten praxisnahe Tipps und Tricks: von Kollegen für Kollegen.

Und wo bleibt dabei die KI?

KI kann beim Dokumentieren, Strukturieren oder Zugänglichmachen von Wissen eine große Hilfe sein. Doch wichtig ist: Sie ist nicht in der Lage, teilweise jahrzehntelang aufgebautes Erfahrungswissen einfach weiterzugeben oder gar zu ersetzen.

Denn der entscheidende Faktor bei der Weitergabe von Praxiswissen ist und bleibt: der Mensch.

Gerade da, wo es um Einschätzungen, Zwischentöne oder implizites Wissen geht, braucht es den direkten Austausch – und die Bereitschaft, gemeinsam zu lernen.

Nachhaltiger Wissenstransfer braucht Strategie – keine punktuellen Lösungen

Einzelne Tools oder Communities reichen für eine nachhaltige Wissenstransferkultur nicht aus – sie bleiben Insellösungen. Was es braucht, ist eine klare Strategie und echtes Commitment: mit definierten Rollen, klaren Verantwortlichkeiten und einer soliden technologischen Infrastruktur als Fundament.

Die 5 Gestaltungsfelder für einen erfolgreichen und nachhaltigen Wissenstransfer in Ihrem Unternehmen

Ein Gestaltungsfeld bezeichnet einen thematischen oder strategischen Bereich, in dem gezielt Maßnahmen ergriffen und Strukturen gestaltet werden können, um bestimmte Ziele zu erreichen oder Entwicklungen zu steuern.

Hier finden Sie die fünf Gestaltungsfelder, die es zu etablieren gilt, wenn das Erfahrungswissen externer und interner Wissensträger nachhaltig ins Unternehmen transferiert werden soll.

- Wissensidentifizierung

Wer weiß was – und warum ist es für uns wichtig?

Der erste Schritt: sichtbar machen, wo im Unternehmen relevantes Erfahrungswissen liegt. - Wissenssicherung

Wie können wir dieses Wissen so festhalten, dass es auch ohne die Person nutzbar bleibt?

Hier geht es um geeignete Formate, Tools und Methoden – von Interviews bis Video-Dokumentation. - Wissensaufbereitung

Wie wird das gesicherte Know-how strukturiert, aktualisiert und verständlich aufbereitet?

Denn: Einfach nur dokumentiertes Wissen ist noch lange kein gutes Wissen. - Wissensbereitstellung

Wo liegt das Wissen, wie wird es gefunden – und wie gelangt es in den Arbeitsalltag?

Entscheidend ist die einfache Zugänglichkeit für genau die Menschen, die es brauchen. - Wissensaktualisierung

Wer sorgt dafür, dass das Wissen nicht veraltet?

Wissen ist lebendig – und muss regelmäßig überprüft, ergänzt oder auch gelöscht werden.

Artikel Empfehlung:

Im 3. Artikel dieser Serie „Wissensmanagement im Alltag – So wirkt Ihre Community in der Praxis” zeigen, wie Ihre Wissenscommunity im Alltag wirklich wirksam wird – mit passenden Formaten, integrierten Tools, klaren Rollen und einer Umgebung, in der Lernen und Wissensaustausch ganz selbstverständlich dazugehören.

Wo externe Unterstützung wertschöpfend ist – und was intern bleiben sollte

Nachhaltiger Wissenstransfer ist keine Raketenwissenschaft. Vieles, was dafür notwendig ist, haben Sie bereits im Haus: engagierte Mitarbeitende, erfahrene Kollegen und wertvolles Wissen aus dem Arbeitsalltag.

Was Sie gut selbst leisten können

Die Identifikation relevanter Wissensträger – also der Menschen, deren Know-how für Ihr Unternehmen unverzichtbar ist – gelingt intern oft am besten. Denn niemand kennt die Prozesse, Abhängigkeiten und Herausforderungen besser als Sie selbst.

Geht es jedoch darum, Wissen langfristig und vor allem wiederverwertbar zu sichern, professionell aufzubereiten und im gesamten Unternehmen nutzbar zu machen, kann externe Unterstützung sehr sinnvoll sein.

Wo externe Partner entlasten

Externe Wissensträger wie Infoport in Kooperation mit ESCHUJA unterstützen Unternehmen gezielt beim Aufbau und Management von Wissenscommunities und ganzen Wissenstransferlandschaften – und entlasten dort, wo intern häufig Kapazitäten oder Erfahrung fehlen.

- Strukturierte und effiziente Prozesse: Wir bringen bewährte Methoden mit, passen sie individuell an Ihr Unternehmen an und sorgen für eine systematische Umsetzung – von der Wissensidentifizierung über Sicherung und Integration bis hin zur Aufbereitung, Bereitstellung und Aktualisierung.

- Didaktisch hochwertige Wissensaufbereitung: Unsere medien- und didaktisch geschulte Unterstützung stellt sicher, dass Inhalte verständlich, zielgruppengerecht und regelkonform aufbereitet werden. So steigt nicht nur die Qualität, sondern auch die Nutzbarkeit und Akzeptanz bei den Anwendern. In diesem Bereich sind wir selbst die Wissensträger.

- Entlastung interner Ressourcen: Wissensträger, Personalentwicklung und Fachbereiche haben meist nicht die Zeit, die Erfahrung oder die Ressourcen, um Wissen neben dem Tagesgeschäft professionell zu sichern, aufzubereiten und aktuell zu halten. Genau hier schließen wir die Lücke – und Sie behalten den Fokus auf Ihr Kerngeschäft.

- Nachhaltige Integration & Sichtbarkeit: Wir sorgen dafür, dass Wissen systematisch in Ihre bestehende System- und Prozesslandschaft eingebettet wird – und durch gezielte Kommunikationsmaßnahmen wie Blogs oder Newsletter auch sichtbar bleibt.

- Kontinuierliche Aktualisierung: Wir übernehmen die regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Inhalte. So bleibt Ihr unternehmensinternes Wissensportfolio stets aktuell – fachlich, regulatorisch und marktgerecht.

Externe Unterstützung ist immer dann sinnvoll, wenn professioneller Aufbau, didaktische Qualität, Entlastung interner Ressourcen und nachhaltige Aktualisierung gefragt sind. Denn nur so kann Wissenstransfer im Unternehmen wirksam, praxisnah – und zukunftsfähig gestaltet werden.

Sie möchten wissen, wie externe Unterstützung Wissenstransfer in Unternehmen sinnvoll ergänzt?

Dann lassen Sie uns ins Gespräch kommen – wir zeigen Ihnen, wie Sie intern erste Schritte gehen können und wo es sich lohnt, gemeinsam anzupacken.

Hier Ihr kostenloses Kennenlerngespräch vereinbaren!

Fazit

Führung bedeutet nicht, alles selbst zu wissen – sondern den Raum zu schaffen, in dem Wissen geteilt werden kann. Denn Wissenstransfer ist kein Projekt für eine Person, sondern Teil einer gelebten Unternehmenskultur: initiiert von Führung und begleitet durch interne wie externe Expertise.

Im nächsten Artikel unserer Serie „Wissenscommunity nachhaltig aufbauen – So gehen Sie vor!” lernen Sie mehr zum Thema Wissenscommunities – und was vor dem Start unbedingt geregelt sein muss.

Sie haben erkannt, wie wichtig Wissenstransfer ist – und möchten diesen Prozess mit professioneller Unterstützung voranbringen?

Wir begleiten Sie mit Strategie, didaktischer Expertise und praxisnaher Unterstützung.

Jetzt kostenloses Erstgespräch sichern!

Offene Fragen?

Wissenstransfer in Unternehmen bedeutet, dass Wissen – insbesondere Erfahrungswissen – systematisch weitergegeben und nutzbar gemacht wird.

Statt Wissen an einzelne Personen zu binden, werden Strukturen geschaffen, die den Austausch fördern, Wissensverluste verhindern und eine lernende Organisation ermöglichen.

Erfahrungswissen umfasst all das, was man nicht in Datenbanken oder Handbüchern findet – zum Beispiel bewährte Lösungswege, praktische Kniffe oder das Verständnis für komplexe Zusammenhänge im Alltag. Dieses Wissen entsteht über Jahre hinweg und ist eng an einzelne Personen gebunden.

Erfahrungswissen ist für Unternehmen besonders wertvoll, weil es Qualität sichert, für reibungslose Abläufe sorgt und neuen Mitarbeitenden den Einstieg erleichtert. Wenn dieses Know-how jedoch nicht weitergegeben oder gesichert wird, gehen wichtige Informationen bei einem Jobwechsel oder Renteneintritt schnell verloren.

Wissenstransfer in Unternehmen gelingt am besten, wenn Sie es bewusst in den Arbeitsalltag integrieren. Statt auf Zufall oder spontane Übergaben zu setzen, sollten Sie erfahrene Mitarbeitende gezielt einbinden – zum Beispiel durch Formate wie „Learn & Share“-Runden, Tandems oder Wissenspatenschaften.

Wichtig ist dabei: Wissen zu teilen ist keine Zusatzaufgabe, sondern ein fester Bestandteil der Unternehmenskultur – und genau das muss von Führungskräften klar kommuniziert und vorgelebt werden.

Führungskräfte gestalten aktiv den Rahmen für nachhaltigen Wissenstransfer – durch Zeit, Raum, Anerkennung und passende Strukturen.

Indem sie Wissensteilung gezielt fördern und selbst vorleben, kann der Transfer von Wissen zum festen Bestandteil der Unternehmenskultur werden.

Externe Unterstützung ist kein Muss – kann aber entscheidend sein, um den Wissenstransfer strategisch, strukturiert und nachhaltig zu gestalten.

Gerade in der Anfangsphase hilft ein externer Blick dabei, blinde Flecken zu erkennen, klare Prozesse zu definieren und passende Formate zu entwickeln. So sparen Sie intern Ressourcen und kommen schneller ins Handeln – mit nachhaltigem Effekt.

Sie haben noch eine offene Frage? Dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail und wir helfen Ihnen gerne weiter.

Dieser Artikel ist Teil einer Serie zu Wissenstransfer im Unternehmen: Hier geht es zu Teil 2: Wissenscommunity nachhaltig aufbauen – So gehen Sie vor!

Autorin: Elisabeth Schulze-Jägle Profil bei Linkedin